一歩先の学びを拓く

多様化する大学での学びやその先の社会とのつながり方を知ることで、それぞれの生徒が自身のキャリアデザインを描くためのプログラムです。大学との共同研究、大学の先生方による講義、キャンパスツアーと研究室見学、海外大学や医学部進学ガイダンスなどの企画を提供します。卒業生を囲む会など、本校の卒業生が参加するプログラムも数多くあります。

高大連携 一覧

高大連携に関する協定を締結した大学

- 北里大学(2022年1月1日締結・詳しくはこちらをご覧ください)

- 東京都市大学(2023年5月30日締結・詳しくはこちらをご覧ください)

- 昭和女子大学(2024年7月12日締結・詳しくはこちらをご覧ください)

- 東京理科大学(2024年9月5日締結・詳しくはこちらをご覧ください)

- 昭和医科大学(2024年12月5日締結・詳しくはこちらをご覧ください)

連携にご協力いただいている大学

- 国際教養大学

- 国際基督教大学

- 東京科学大学

- 電気通信大学

- 法政大学

- 東京農業大学

- 中央大学

- 東京大学

- 東京農工大学

上記のほか、中3・高1対象の特別講義、高等部対象の大学入試説明会に、毎年約20大学のご協力をいただいています。

2024年度実施例

- 6月

-

- 慶應義塾大学「理工系の学びを知る」

- 「理学」と「工学」の違いや理工系の研究・技術開発について柿沼康弘教授よりお話を伺う。将来の進路選択、未来創造への夢が膨らむ内容が満載。

- 中央大学「社会系の学びを知る」

- 法・総合政策・経済・商・国際経営学部など、社会系の学部を数多く持つ中央大学の入試担当者が、学部による学びの違いや卒業後の進路などを説明。社会系の学びの面白さや広がりを理解できる。

- 東京大学 駒場リサーチキャンパス見学会(大学主催)

- 7月

-

- 大学入試説明会

- 国公立・私立大学の入試担当者による説明会。

- 慶應義塾大学医学部化学教室 食育活動(大学主催)

- お茶の水女子大学 団体見学会

- 8月

-

- 卒業生による国際教養大学説明会

- 国際教養大学へ進学した卒業生3名による説明会。

- 卒業生と回るキャンパスツアー

- 9月

-

- 早稲田大学「人文系の学びを知る」

- 早稲田大学文学部・文化構想学部を例に、両学部での学習内容の違いや人文系の学びの広がり、その奥深さを知る。

- 星薬科大学「薬学への招待」(大学主催)

- 10月

-

- 大学の先生方による「特別講義」

- 東京大学・東京学国語大学・横浜市立大学・北里大学など、17の大学の先生による講義から、興味・関心に応じて講義を選択し、大学での学びを体験。

- 11月

-

- 北里大学「医療系の学びを知る」

- 富士学院「医学部進学ガイダンス」

- 国際教養大学「国際系の学びを知る」

- 国際教養大学の入試を切り口に、なぜその改革を行ったのか、大学入試の変更に伴い、私たちはどう変わっていくべきか、これからの社会で求められる力とは何なのかを伺う。

- UPAS説明会「海外大学進学ガイダンス」

- 東京農業大学「農学の学びを知る」

- 生物学・食品学・遺伝子などの生命科学から社会問題でもある地球環境の保全まで、多岐にわたる農学部での学びについて紹介。文理の枠を超えた農学へのアプローチが実感できる。農学系に進学した本校卒業生4名参加。

- 電気通信大学「情報系の学びを知る」

- 在学中の本校卒業生から、高校時代の学習の様子や大学での学びについて、また、大学卒業後の進路選択について聞いた。本校卒業生3名参加。

- 12月

-

- 東京科学大学「理系の研究内容や楽しさを知ろう」

- 2月

-

- 「卒業生を囲む会」

- 本校卒業生が、進路選択や受験勉強の進め方、大学生活などを紹介。

- 3月

-

- 「大学・学部別 ワンポイントアドバイスの会」

- 本校卒業生による学習アドバイス。

東京大学リサーチキャンパス参加

大学入試説明会

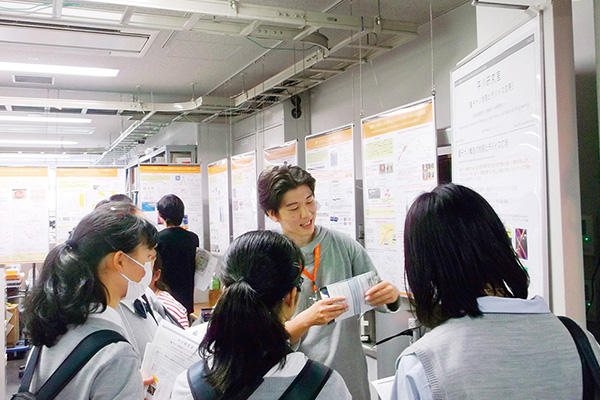

国際教養大学「国際系の学びを知る」の様子

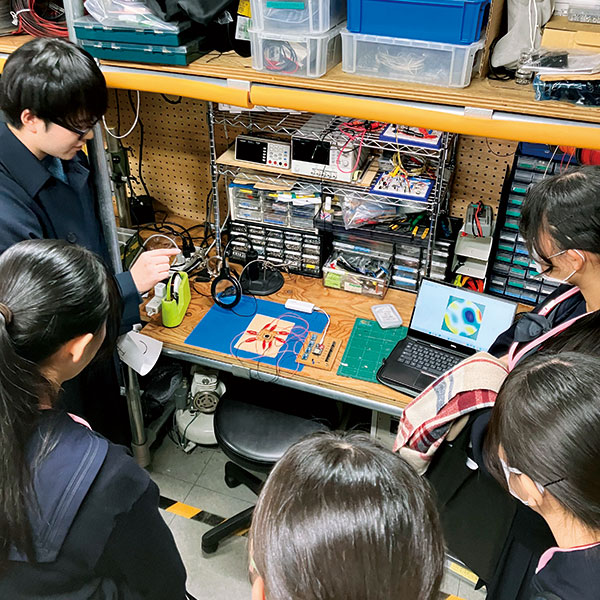

東京理科大学(葛飾キャンパス)での

大学探検プログラム

このプログラムは田園調布学園の生徒だけのために企画していただいたもので、大学の先生の講義や実験、また本校卒業生の現役理科大生との座談会、図書館見学等、実際に大学で行うプログラムです。

2023年度は、先進工学部電子システム工学科の安藤格士先生の講義「ギザギザの波を三角関数で表そう!~フーリエ級数入門~」や、同学科の生野孝先生の研究室で、カーボンナノチューブ(CNT)を用いた肉薄・平坦フィルムの作製技術をはじめ、電子デバイス・電子材料に関する研究内容をうかがいました。

また、先進工学部物理工学科の宮川宣明先生による講義「超電導ってなに?」では、液体窒素を使った低温実験も行いました。

東京都市大学でのOPEN MISSION

このプログラムは、日々の生活の中に潜むさまざまな課題について原因を考え、調べ、解決していく探究学習のイベントで、東京都市大学の教授・学生の皆さんや他校の生徒と一緒に取り組んでいきます。

2024年度は、9名の高等部1・2年生が参加しました。プログラムは4月から8月までですが、探究活動をさらに継続したい場合、本校の生徒は継続して活動することができます。