高度情報社会を生き抜く

スキルを体得

これからの時代は、人工知能(AI)が様々な判断を行ったり、身近なものがインターネット経由で最適化されたりする(IoT)など、「Society5.0」とも呼ばれる新たな時代の到来が私たちの生活を大きく変えていくと予測されています。そのような変化の激しい時代を生き抜くためにも、学園生活を通して情報活用能力を養い、問題解決の手段や自己を表現するツールとして、ICT機器を利活用できるスキル・技術を身につけてほしいと考えています。

デジタル端末を

日常的に活用

2014年度に校内貸出用iPadを導入して、授業や部活動においてタブレット端末を利活用した教育活動を行ってきました。その後、2018年度より一人一台端末の環境をスタートさせて、今年度で8年目を迎えます。デジタル端末を「学園生活をより良くするためのツール」として、授業のみならず部活動や委員会活動などのあらゆる場面で日常的に使っています。

利用端末は、中等部生はChromebook、高等部生は個人の持ち込み端末(BYOD:Bring Your Own Device)も使用可としており、生徒の所有する端末も利用目的に応じて多様化しています。

デジタル端末を「学園生活をより良くするためのツール」として、授業のみならず部活動や委員会などあらゆる場面で日常使いしていることもあり、一般的な中高校生(全国平均)よりもタイピングスピードが速い傾向にあります。このタイピングに関してはICT利活用による生徒変容の一例ですが、様々な場面において必ずしも数値では測り知れない生徒の成長を日々感じています。

近年では、音声認識技術が向上しているため音声による文字入力も可能ではありますが、テストや資格試験に回答する(CBT方式:Computer Based Testing)・大学の講義をノートテイクする・仕事をする・プログラミングをする、といったあらゆる場面においてキーボード入力は必要不可欠であり、これからの時代においても必要なスキルとなります。

情報の授業

情報の授業では、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付きの視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する方法を学習します。

「情報デザイン」では、「情報デザイン」への科学的な理解や技法の実践として、デジタル端末を用いた情報表現や、グラフなどの図解を用いたデータの視覚的表現、コミュニケーションにおいて重要となる目的や意図を持った情報を受け手に「分かりやすく伝達するための技術」を身につけます。また、プログラミングでは、単なる機能を学ぶのではなく、「目的の達成には何が必要でどう組み立てればよいのか」を論理的に考える「論理的思考力」「問題解決能力」を鍛えるほか、データ活用の分野では、統計を活用して「統計指標や散布図、仮説検定の考え方」を学び、データを客観的に判断する力を養います。

最新の技術を校内に用意

「『空中ディスプレイ』を利用したコンテンツ制作」などをはじめ、新しい分野のものについても積極的に取り扱い、「最新の技術に触れる」機会として企業の方にご協力いただき、最先端の技術を知る・体験する機会を設けています。授業を通して様々な情報技術を活用しつつ、創造的な活動を行うことができる生徒を育成していきます。そして、授業で育んだスキルや能力は実生活や実社会はもちろん、令和7年から実施された大学入学共通テストにも十分に発揮されます。

空中ディスプレイを利用したコンテンツ制作

湘南ロボケアセンター株式会社「ロボットスーツ『HAL®』」勉強会

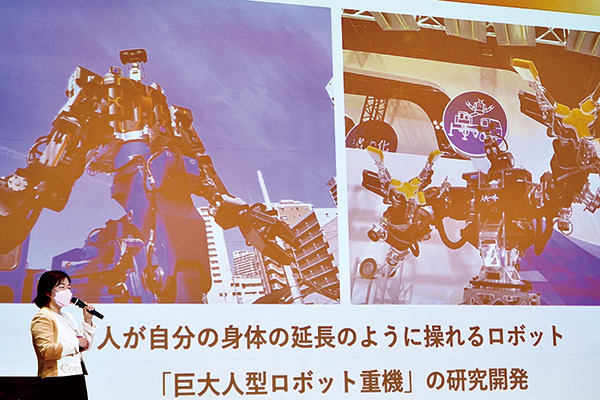

株式会社人機一体「先端ロボット工学技術」勉強会

ICTを活用した授業

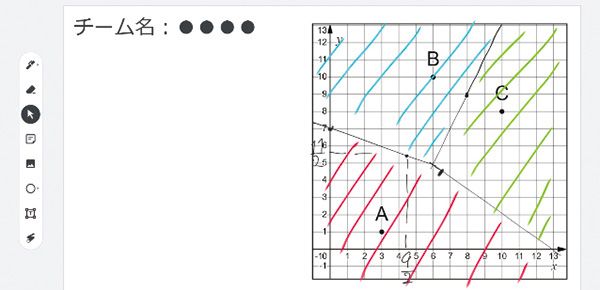

●グラフを共有して学びを深める[数学]

与えられた条件を満たす領域を図示する問題に、グループに分かれて話し合いながら取り組みます。その後、Chromebookを用いて各グループの解答を共有することで、他の生徒の解答や考えの過程も知ることができ、学びをより深めることができます。

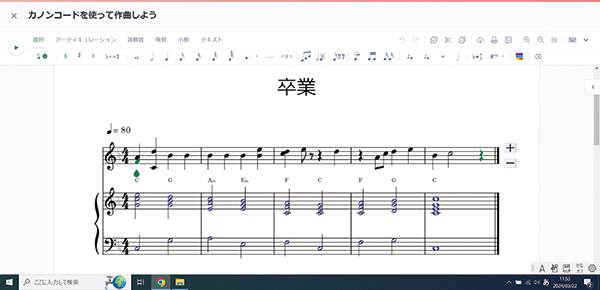

●楽譜作成ソフトで作曲[音楽]

頭に思い浮かんだメロディを楽譜作成アプリに入力し、演奏機能を用いて、適宜再生しながら作曲します。本アプリはGoogle Classroomと連動しているため、作曲データもオンラインで提出します。

●人工知能のモデル作りを体験して、人工知能の『学習』を理解する[情報]

Googleが提供する機械学習ツール「Teachable Machine(画像認識のモード)」を用いて、機械学習(教師あり学習)におけるモデル作りを体験します。実際に自身が用意した学習データを用いて試行する過程で、学習データの「量」と「質」の重要性を理解します。