分野の垣根を越えた学びを通じて、一つの事象を多角的・複眼的に見る姿勢が養われます

社会の課題は複雑かつ、いろいろな分野にまたがって存在しています。生徒に教科の好き嫌いがある理由の一つに、教科間の関係性が見えづらいということがありますが、好きな教科の話題の中に、あまり好きではない教科の知識を使う場面が出てくると、生徒はどちらの科目の必要性も感じます。それが苦手教科を面白く感じるきっかけにもなります。また、物理的な見方ができると腑に落ちやすい数学の話題などもあり、横断的な学びは、それぞれの教科のレベルアップにもつながると考えています。

これからは、好き嫌いで物事を判断するような人ではなく、視野を広く持てる人が社会で求められます。分野の垣根を越えて、異分野の人たちと仕事をする社会で力を発揮するために、これからも田園調布学園は教科横断型授業にこだわり続けます。

教科横断型授業の実践例

中等部1年 数学×歴史

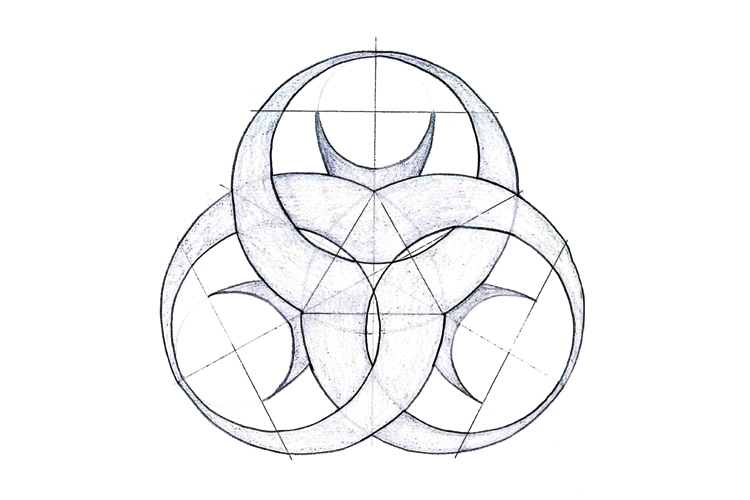

中等部1年では、古くからある日本の「家紋」の文化について、その歴史的な背景を様々な種類の家紋を見ながら理解します。また、家紋が数学的な作図方法と密接につながっていることを確認し、実際にいくつかの有名な家紋について、授業で習った作図方法を駆使して描いてみます。夏休みには、オリジナルの家紋を作る課題にも取り組み、身の回りにあるデザインに隠れている、幾何学的な構造を発見する力を養います。

生徒作品『三鍬形』 正三角形・垂直二等分線・垂線・円の接線を組み合わせ、線対称・回転対称を利用して作図されています。

中等部2年 国語×美術

中等部2年の国語では、「君は『最後の晩餐』を知っているか」(布施英利 光村図書)という美術作品をテーマにした評論教材を扱っています。

この文章は作者が、レオナルド・ダ・ヴィンチの名作である『最後の晩餐』を「かっこいい」という言葉で評価しており、その根拠を絵画の技法である「遠近法」「明暗法」「解剖学」などの言葉を用いて、科学的に説明しているものです。読解をより深めることを目的として、美術の教員から本文中の用語である「美術の絵画技法」について専門的な説明を行います。さらに文章で表現されていることを実際に演じる体験を通して、より具体的なイメージとして捉えることができます。

このような活動によって、評論文を正確に読解するためには、様々な分野の知識を持っておくことも大切であると生徒は気づくことができます。

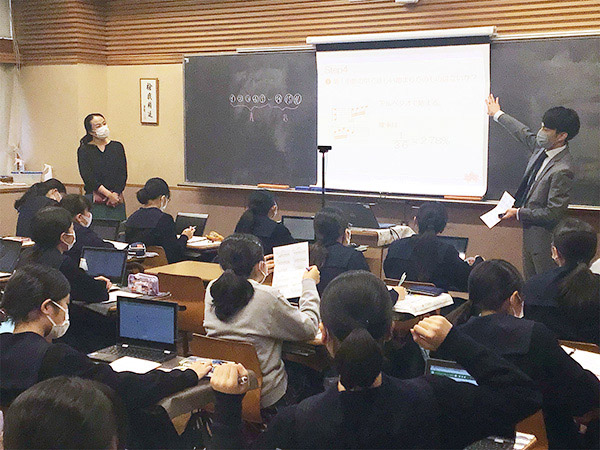

中等部3年 音楽×数学

中等部3年の音楽の授業ではモーツァルトの「音楽のサイコロ遊び」を題材に創作の授業を行います。

当時の生活文化に思いを馳せながら、サイコロの出た目にしたがってChromebookで作曲。できあがった曲を聴き比べながら、和声の働きや「偶然性の音楽」についての学習につなげます。

その後、今度は数学の統計や確率の視点で考察します。できあがった曲を数式で分析し、新たな発見が生まれる授業です。

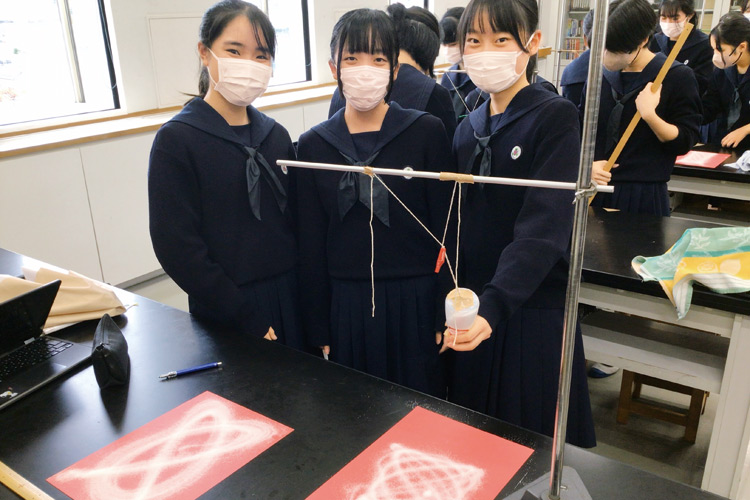

高等部2年 物理×数学

物理で扱う振り子の振動は、2次元に拡張した際、おもしろい動きをします。この動き(軌跡)をグラニュー糖で描く授業です。

この軌跡はリサージュ曲線といい、数学ではコンピューターで描いていましたが、物理と数学が横断型授業を行うことで、実際に実験からリサージュ曲線を見ることができます。

普段学習している内容が深いところでつながっていることに気が付き、物事を複眼的にとらえる力を養います。

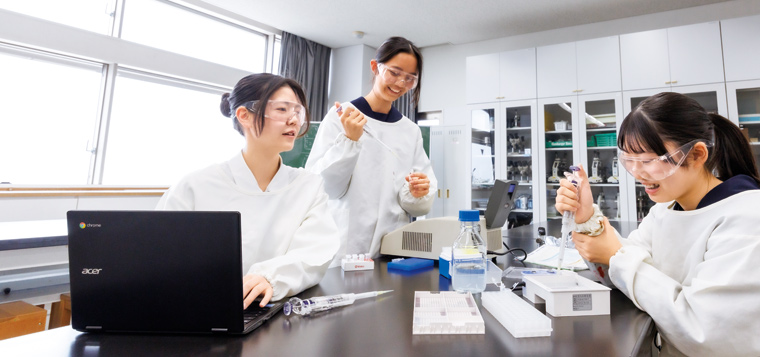

高等部2年 保健体育×生物×養護

妊娠・出産と健康、保健制度とその活用、減数分裂を復習しながら、妊娠中の遺伝学的検査である出生前診断について学びます。その後、長崎大学生命医科学域の森藤香奈子教授の特別講座を受講し、受検の意思決定を模擬体験することで、生命の尊厳や遺伝情報の特殊性について学びを深めます。

また、家庭科のライフプラン、公共の生命倫理、数学の確率など、関連する授業を同時期に行うことで、物事の理解には複数の教科の知識が必要であるという実感を得ることができます。

高等部3年 情報×物理

日常生活の中で利用している情報技術には、日頃から学習している物理の原理が多く応用されていることを知り、情報技術が人や社会に果たす役割と及ぼす影響について自分の考えを持つとともに、人間が安全かつ快適に利用できることを目指した情報システムの在り方について考える力を養います。またこの授業では、IC カードと同様の仕組みのコイルを自作し、自動販売機のリーダ/ライタやIH調理器を用いてLEDを 点灯させる実験を行う中で、電磁誘導現象を再考し、常日頃から現象や物事のつながりを見出す姿勢を養います。