高校生直木賞 全国大会に出場

- 図書館教育

- 図書館教育

5月19日(日) 第11回高校生直木賞全国大会が開催されました。

場所は、株式会社 文藝春秋・本館地下ラウンジ。本当の出版社での開催、とあって生徒たちのやる気はますますアップしました。

先日、全国からの高校生46校が参加して地方予選大会がありました。

そこで班ごとに互選された19校の代表生徒がこの日会場に集まりました。本校はみごと代表に選ばれたので全国大会に参加することになりました。

岩手県や宮崎県など日本全国からあつまった代表の高校生たちと、候補作について語り合う貴重な時間となりました。

4時間近い討論を経て、この日、第11回高校生直木賞作品が決定しました。

たいへんな接戦でしたが、このたび高校生直木賞として決まったのは、『ラウリ・クースクを探して』(宮内悠介、朝日新聞出版)。これは、本校代表のOさんも推していた1冊だったので、とてもうれしかったようです。

高校生直木賞はどうあるべきか、という議論も熱戦がくりひろげられました。

なかでも、「大人になってからまた思い起こせる本がこの賞にふさわしいのでは」という意見が私は心に残りました。大人でも子どもでもない、中間にいるいま、ここ、の高校生だからこそ、「あのとき読んだな、また読みたいな」と思わせる本に出会えるはずです。読んだものはすべて、有形・無形で自分の糧となります。高校生だからこその「読み」があると信じています。

本のカバーをめくったところにあるイラストから、作品世界を読み解く高校生もいて、物体としての「本」の奥深さに触れた時間でした。

各々が読みこんで、本を「自分のもの」としている生徒のあつまりならではの熱気ある討論でした。

だからこそ、ギャラリーの大人たちがこんなにも一生懸命聞くのだろうと思います。当日は、出版業界や作家の方も聞きにいらしていました。

これは、この日いらしていた作家澤田瞳子さんです。(『星落ちて、なお』の作者)

高校生の討論のあと、お言葉をいただきました。お忍びで?いらしていたそうなので、当初、誰も高校生は澤田さんに気づいておらず、びっくりしていました。

本校は2018年(第5回)から参加していて、ことし連続7回目の出場でした。

ことしも読書の深まりを大いに経験したひと時でした。

また、今回は、本校から中等部1年生Nさんも応援にかけつけました。

ぜひ高校生の討論会の場をじかに見たいということで初参加です。3時間余りの熱い読書会をずっと見守りました。

Nさんも候補作を自分で読んでいたためか、白熱した議論にも手に汗握るおもいだったと思います。

こんな感想を寄せてくれました。

「話し合いの過程では賛否両論あって、違う視点からも物語を感じ取ることができ想像力がより深まりました。本好きな私にとっては、最高の時間でした。」

出場したOさんからの感想です。

「今回、高校生直木賞本戦に出場させていただきました。

全国の高校生の方と意見を交換することができ、とても楽しく有意義な時間となりました。

なによりほかの高校生の方の本に対する熱意にとても圧倒されました。また、本を読むとは、面白い本とは、多くの人に読む本とは、など原点にかえり考え直すきっかけにもなりました。

地方戦と同様に、新しい気付きなどもたくさんあり、読書に対する視点が広がりました。最後に、『ラウリー・クースクを探して』と『襷がけの二人』ホントにおすすめです。」

また、当日は、新聞社等の取材陣もおおくいました。その中で、本校の卒業生で現在毎日新聞社の文芸部で記者をしているMさんにお会いしました。記者として生き生きと働いている卒業生の姿も見ることができ、うれしいひと時でした。

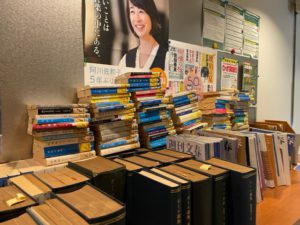

なお、会場の外には、出版社の放出本がわんさと積んでありました。高校生たちは、出版社ならではの雰囲気に興味津々でした。

https://koukouseinaoki.com/choose/index.html

高校生直木賞のことはこちらでくわしくわかります。

また、全国大会当日に取材に来て下さったNHKラジオ「Nらじ みんなのエンタメ」が、先週24日に放送されました。

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=4774_32

上記URLより、お聞きいただけます。※5/31 20:00で配信が終了するようです。

高校生の熱き想いと語り合いの一部が聴けます。高校生直木賞の元となったフランスの「高校生ゴンクール賞」についても言及されています。

作品を語り合う興味深さ、対話の面白さ、が高校生の言葉で語られています。

本校では、中等部2年生、高等部2年生は朝の読書も続けています。

読みかけの本をいつもそばにおいて、自分を見つめる時間をつくるひと時をこれからも応援しています。

(図書館 二井)