次代へつなぐ礼法の授業

- 中等部1年生の様子

- 学園生活

本校では、週に1時間「礼法」の授業があり、これは創立以来の建学の精神や作法をを伝える授業です。1981年以降は現学園長西村弘子が授業を担当しています。その「礼法」を今年度から新しい形にしました。

川村理助初代校長が建学の精神「捨我精進」に基づく思想や言葉をまとめた「如是集」は、今までの「礼法」のテキストにもその抜粋を紹介していましたが、今年度からは、その「如是集」を全面的にテキストに配し、中等部1年生が1年を通して自身を振り返り、考えを深める授業にしています。

授業は、西村学園長が作法の時間を担当し、清水校長をはじめとした数名の教員が担当します。1学期は、以下の授業が行われました。

4月16日には清水校長が、精進講話として礼法を学ぶ意義、「如是集」について、4月28日には、西村学園長が、「『捨我精進』を考える」について5クラス全体に話をしました。いずれも学園ブログに記事があります。

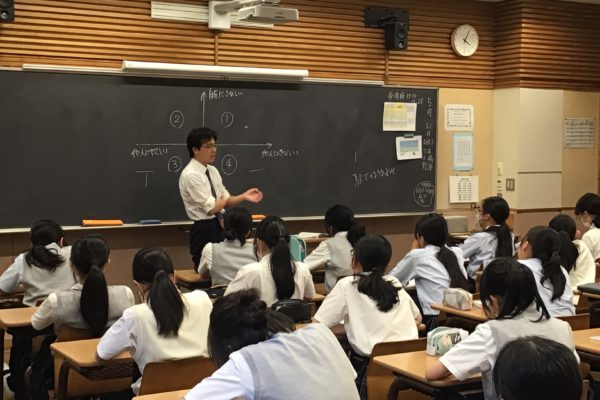

社会の一員としての自分を考える。~ルールやマナーは何のためにあるのか~ → みんなが気持ちよく生活できるために(担当 長島和彦)

新しく始まった学校生活が充実したものとなるためには、安心・安全な環境であることが大前提になります。その環境を守るためにルールやマナーが存在し、それらを守ることはみんなのためであり、自分のためでもあります。

「交通マナー」「校則」「行事に取り組む時の心構え」という3つの場面で、それぞれ「望ましくない態度」を考え、そのような態度には「他者への配慮が欠け、自分さえよければいいという我儘な心がある」という共通点があることがわかりました。また、望ましい態度を取れるように自分が努力するたけでなく、他者への働きかけについても考えました。

川村先生は如是集で「皆が同じ気持ちであることが大切」と述べられています。なでしこ祭や体育祭の行事でも、日々の生活の中でも、「このクラスで過ごしていく中で、皆が同じ気持ちになれたからうまくいった」という経験ができるよう、クラスの一員としての自分の行動を考えるきっかけにしてもらいたいと思います。

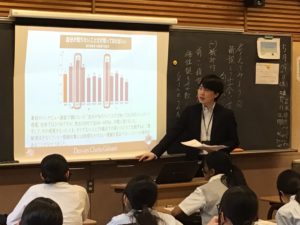

情報との出会い方・向き合い方(担当 村山達哉)

「情報との出会い方・向き合い方」という視点から、如是集にある「精神的動脈硬化症」・「精神上の若人」という言葉をもとに、自分の考え方の柔軟さや視野の広さについて見つめ直しました。

一例として、フィルターバブルという現象について取り上げ、自分自身が日頃どのような媒体や方法で情報を得ているかを振り返る活動を行いました。特定の情報ばかりに囲まれていると、気づかないうちに考えが偏ってしまうことがあること、そして、異なる意見や価値観に触れることの大切さを改めて考えるきっかけとなりました。

今回の授業を通して、生徒たちは、視野を広げることや相手の立場に立って考えることの大切さに気づき、柔軟に物事を見る姿勢の大切さを感じ取っていたようです。これからの学園生活の中でも、互いを理解し、学び合える関係を築いていくことを期待しています。

「学ぶ」を考える(担当 入英樹)

これから多くを学んでいく中等部一年生とともに、どのように「学ぶ」ことが大切なのかを考えました。

大切な要素としては、様々な場面で多面的に考える、疑問をもつ意識を働かせる、何事も本気になってまず実行する、結果を恐れず努力し続ける、今いる環境でベストを尽くす、などです。

これらの考え方は、如是集にも書かれており、学習だけでなく日常のすべての活動に生かされるものです。現在本校で行っている教科横断型授業や探究活動もこれらの考え方が軸にあります。

生徒たちは、クイズに答えながら「学ぶ」を考え、今後の自分の行動への宣言をしていました。

作法 「一如」について知ろう 「三つの心」を見つめよう(担当 西村弘子)

周りの人々を大切にする気持ちをその場にふさわしいふるまいとして示す作法は、形にとらわれすぎると心がこもらず、心があっても形を知らなければ失礼になってしまいます。心と形を切り離さずに一つにする「一如」については礼法テキストの中の「如是集」にもまた「精進日誌」前文にも書かれていますが、「自他一如」は思いやりの心、素直な心に通じ、「業我一如」は強い心に通じます。

1学期最後の授業では新聞から三つの心やマナーにかかわる記事や投書を探して意見を加えるまとめをしました。ロイロノートを活用して提出します。

作法の授業では、毎回、始業時の起立・礼と黙想の姿勢を意識し、よりよい習慣が身につくよう振り返るときを持ちます。自然に背筋を伸ばし、自然に指先まで整える姿勢が段々身についてきました。生徒自身も「きちんとすると気持ちがいい。」「メリハリがつく。」などと感じるようです。2学期はいよいよ和作法室での実習が始まります。生徒は、体験を重ねてかかわる世界を広げていくことでしょう。どのような場でも落ち着いて堂々と自己を表現できることを目指していきます。

(教頭 兼子尚美)