翻訳家と話そう 長友恵子さんとの座談会

- 図書館教育

- 図書館教育

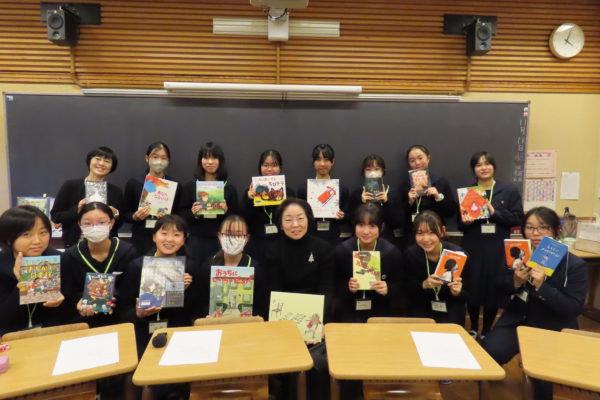

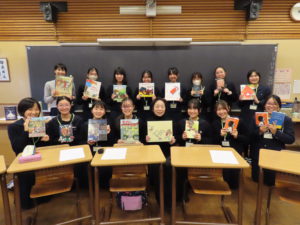

きのう放課後、図書委員が主催して、翻訳家の長友恵子さんと座談会をおこないました。

図書委員だけでなく興味のある生徒たち総勢14人と教職員3名が参加しました。かなりアットホームな雰囲気でお話を聞きあうことができました。

翻訳家の仕事にどうやって携わることになったのかという質問を皮切りに、長友さんの幼いころの話も交えて話され生徒たちは一気に引き込まれました。

話の中で、長友さんの言われた「どのあなたを選ぶ?」という言葉が心に残りました。

例えば、英語の原書で読んだとき、「I」をどう訳すか。ぼく、ボク、わたし、俺、オレ、私、わたくし、おいら‥‥‥。

自分を指す人称代名詞「I」 ひとつでも、その登場人物の気持ちになりきってみたらどれが一番ふさわしいか?

それをとことん考えると言います。いいアイデアが浮かばなくて、寝ても覚めてもずっと考えることもあるとか。

そしてある朝ふっと目覚めたときに「これでいこう!」と最高の案が降ってくることもあるそうです。

もし主人公が日本語を話していたら、どんなふうに自分を言い表し、話すのか? たくさん想像して考え抜いて決めるといいます。たしかに主人公の呼び名ひとつで、読者の印象はずいぶん変わるものです。

そのほか、いろいろな質問がでました。作家でなく翻訳家の仕事を選んだきっかけは? 翻訳家を長く続けるために大切なことは何か? 一日の過ごし方は? タイトルをつけるときに心がけていることやエピソードがあれば教えてほしい。どのように文化の違いを翻訳しているか? 英語をどう勉強したのか、今もしているのか? 一番苦労した作品や作家は? その理由は? 尊敬する翻訳家は? 訳すときAIや翻訳機能を利用するのか? など数えればきりがないほど。事前に送っていた質問に対して、長友さんは一つ一つお答えを書いた回答までご準備いただき、当日全員に手渡すことができました。感謝です。この座談会の内容は今後2026年3月に発行予定の「読書の栞」(図書館報)に掲載する予定です。お楽しみに。

時間が足りなくなりそうだったので、先に長友さんから中高生への質問をしてもらいました。

長友さんからは、生徒達へ、今どんな部活に所属しているか、今の夢やなりたいものはどんなものか、を聞かれました。生徒たちは、みなそれぞれの思いを話して互いに聞きあいました。この日初めて会ったメンバーもいたはずですが、「へ~あの人はそんなことを考えているのか~」と何やら親近感を感じた様子。なかにはソフトボール部の生徒も2人いて、実は長友さんも同じ部活だったとか! 話が盛り上がりました。

ちょうど私は、別の本を読んでいてこんな言葉に行き当たりました。

「大人たちの真剣な言葉は、生徒達にセカイへ漕ぎ出す好奇心や勇気を必ず与えてくれる」

(『セカイに漕ぎ出す君たちへの特別授業』岩波ジュニアスタートブックス、ジュニスタ編集部編、岩波書店、2025年

はじめにⅴページより)

長友恵子さんとの座談会は、生徒たちが普段の授業では学べないことを知り、価値観や世界観を広げてくれるきっかけにもなったようです。人と会うことは本を1冊読むことにも似ていると感じます。中高生たちは、興味を持ったことがあれば、その好奇心をきっかけに、セカイに漕ぎ出す勇気や気持ちがむくむくと生まれていくのだな! そのきっかけをくださった大人の真剣な言葉はなんとありがたいことか! と改めて感じました。

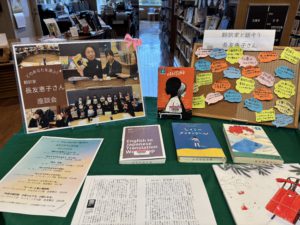

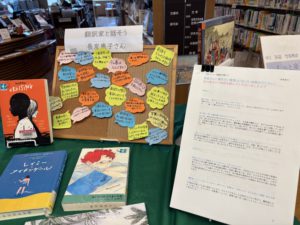

座談会コーナーをつくりました。ここでは生徒からの質問の数々がふせんに書かれ紹介されています。

また、長友さんが翻訳本された本や翻訳に関する本などどれでも貸出できます。

(図書館 二井)