制服はどうやってつくられるの? 土曜プログラム

- 土曜プログラム

- 土曜プログラム

今日は土曜プログラムがありました。生徒は約180個もある講座から自分の興味のあるものを選んで受講します。

その中から今日は「自分の制服を見つめよう」をご紹介します。

これは,本校の制服を作成している制服会社(中央洋服店)の方に講師としてご協力いただいています。普段何気なく着ている制服。でもこの制服はもともとどうやってつくられているのでしょうか。

まず生地をつくる会社の方から説明を受けます。

オーストラリアで育てられた羊から刈り取ったばかりの毛を見せてもらいます。油がついていて少しベタベタしています。上の写真では左側のものです。色も少し茶色くてにおいも油っぽい感じ。次にそれを洗浄してかわかしたもの。さらに洗ってきれいにしたもの。様々なサンプルを実際に見せてもらい,触ったり,匂いを嗅いだりしました。

生徒は「ふわふわしてる・・・・・・」と何度も手にとったり上に引き上げて伸ばしたりしていました。

きれいに洗浄した羊毛を細く伸ばして糸にする工程も教わりました。下着や洋服,小物など用途によって羊毛は処理の仕方が変わるそうです。

縦糸と横糸を組み合わせて布地を織ります。それを染め上げたものが反物です。

制服の反物の生地なんてふだん見ることがないので,生徒は珍しい姿に目をみはっていました。

ところで、本校の冬服のスカートは箱ヒダというもので,24本のヒダがあります。

一方、夏服は車ヒダといって18本のヒダ。

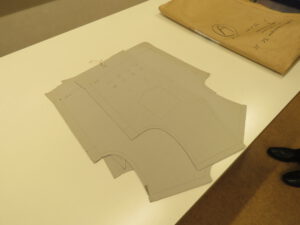

これは縫製する前のスカート生地です。

今日は、制服を作る過程ででた余り生地をもらって,生徒がティッシュケースをつくりました。Ⅰつは自分のために。

もうひとつは,来年のバザーで売るために。

実は、今年の文化祭でもこの制服生地のティッシュケースは大人気でした。

生徒たちは,スパンコールやアップリケを思い思いにデザインして並べ可愛いプレゼントをつくりました。

生徒の感想です。

「自分の制服がどんな風につくられるのか不思議に思っていたので受講しました。羊の毛を刈るところから考えると、完成までにとても時間がかかっているんだと知りました。」とか「いろんな人の手を経てつくられた制服。なおさら大切に着ようと思います」など感想をもらしていました。

「服育」ということばもあります。

衣食住は人のくらしにとって大切なもの。服から環境問題や国際関係、文化を考えたり、服をつくること、そして楽しむことを感じられる時間となりました。

(土曜プログラム担当 二井)