原爆の図が紡ぐ未来【高2一日校外学習】

- 学校行事

- 行事報告

6月14日は一日校外学習。

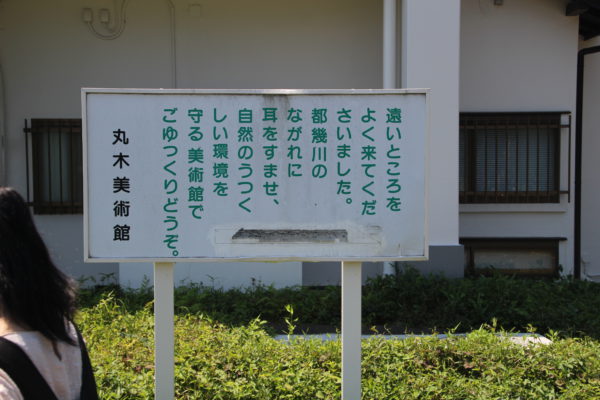

高等部2年生は、原爆の図 丸木美術館(埼玉県東松山市)を訪れました。

先週、5泊6日の九州学習体験旅行から帰ってきたばかり。現地で学んだこと、抱いた思いや衝撃をそのままに事後学習にも取り組んでいきます。

バスでおよそ2時間半、丸木美術館に到着しました。

まずは学芸員の岡村幸宣さんの講演を聴きます。

丸木位里・俊夫妻は、誰でもいつでもここにさえ来れば原爆の図を見ることができるように、と思いを込めてこの美術館をつくりました。言葉が通じない人にも、絵では訴えることができる。作成者亡き後も、その作品は残り、未来の世代へ思いを伝え続けることができる。ただ原爆の中心部には、誰も直接言葉にすることができない体験があった。岡村さんの言葉一つ一つをなんとか落とし込もうと懸命に聴き入る生徒の姿が印象的です。

現代の社会に目を向けると、自分たちが傷つける側になることも、また傷つけられる側になることも、一瞬で起こりうる。誰かが抑圧されているという犠牲のもとに我々の生活は成り立っている、恩恵を受ける側はその構造に気がつきにくい。だからこそ、何が起きているのか、事態をどう認識し行動していくべきなのか、自らで考える必要がある。「絵」というメディアは鑑賞者に委ねられる幅、解釈の余地に広がりがある。講演を聞いた後、多くの生徒が時間を忘れて展示に没頭し、思索に耽りました。

午後は、川越の町を散策しました。

6月とは思えない強烈な陽射しの中でしたが、熊野神社、川越氷川神社や菓子屋横丁、蔵造りの町並みなどを味わいました。

九州学習体験旅行での体験や学びの熱がほとばしるうちに、今回の一日校外学習でさらに学びを深められたことはきわめて重要で、大変意義深い時間になったと感じています。

学習体験旅行は、「次世代へつなぎ、自ら発信する旅」と銘打って事前学習から取り組んできました。1年半以上の時間をかけて一つ一つの知識を学び、発信者に聴き、いよいよこの後は「自ら発信する」事後学習へ向かいます。

自らの生き方を見つめ直す契機は自ら動く者にこそ訪れるはずです。

(引率教員 高等部2年担任 橋本彬生)