中3・高1特別講義 大学の学びを知る

- 高大接続・高大連携

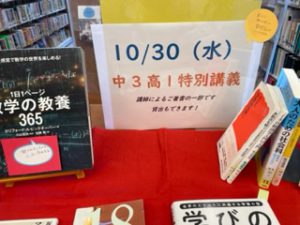

中等部3年生と高等部1年生を対象とした特別講義を行いました。

本校では、進路・キャリア教育のために生徒一人ひとりが自分の進路について目標を確立していけるよう支援をしています。

毎年この時期におこなっている本講座も、高大連携プログラムの1つです。

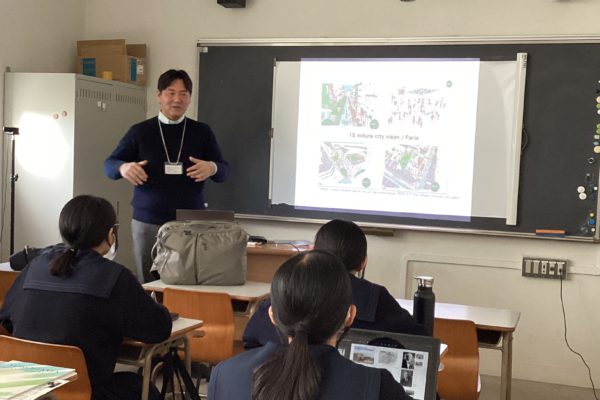

中等部3年生と高等部1年生は、自分が興味をもった学科の講義を各教室に分かれて聴きました。

わずか50分という短い時間でしたが、大学の「学問」とはどのようなものか垣間見ることができたようです。

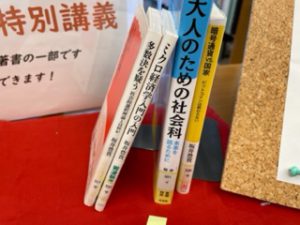

なかには、著者である大学の先生の本を受講した生徒が1冊ずつプレゼントされた講座もありました。

↑経済学(制度設計)がご専門の、坂井豊貴先生の本をもらった生徒たち。

家に持ち帰って、さらに深めてくれることでしょう。

今年は、23人の大学の先生方をお招きしました。

お招きした先生方のご専門は、さまざまな分野にわたっています。

臨床心理学、異文化コミュニケーション、英語英文学、国際農学、観光学、政治・経済学、生物学、デザイン工学、薬学、動物応用科学、応用物理学、看護学、疾患生理機能解析学などです。

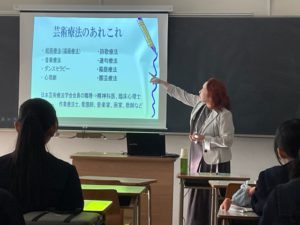

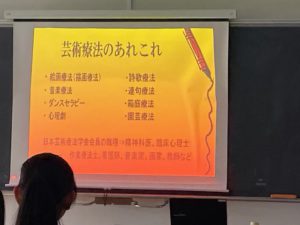

「芸術療法」の講座では、寺沢英理子先生が表現芸術療法の基本をわかりやすく説明してくださいました。

先生は、精神科クリニックやホスピスで働いた経験や、「心」は目に見えないけれど、絵や音楽であらわすことで内面が見えること、その不思議を説明されました。

洞窟画がまず最初に示されました。キトラ古墳やアルタミラ洞窟の壁画をもとに「なぜこれらの絵を描いたのでしょうか?」と質問され、顔を見合わす生徒たち。『ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 (岩波科学ライブラリー) 』(岩波書店)という本も同時に紹介されました。

芸術療法には、ダンスセラピーや詩歌療法、連句療法、箱庭療法、園芸療法などさまざまな種類があるそうです。芸術療法学会会員の職種も、精神科医、臨床心理士、作業療法士、看護師、音楽家、画家、教師など多岐にわたるときいて驚きました。

人が生きるとは? 文化とはなにか? など少し知ると、もっともっと奥が深いことがありそうで興味がつきません。

生徒は、さまざまなジャンルの「学問」の一端を知り、これからの大学での学びにますます意欲を持ったようでした。

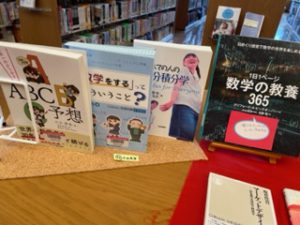

職業や大学の学部学科に興味を持ち始めたときに役立つのが、いろいろな本や雑誌です。

本校の図書館では、2か所にわけて進路の本を手に取りやすく置いています。

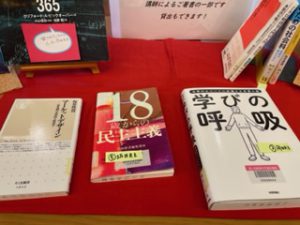

本日来ていただいた先生方のご著書も早速すぐに貸し出しできるようにコーナーを作っています。みなさんの貸出を待っています!

(担当 二井)