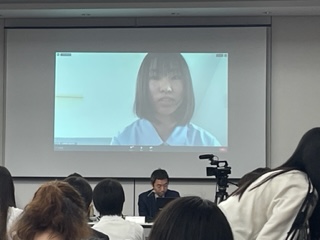

高校生直木賞全国大会のようす

- 図書館教育

- 図書館教育

2025年5月18日(日) 第12回高校生直木賞全国大会が開催されました。

この日、地方予選大会のブロックごとに互選された10数校の代表が、文藝春秋(東京都千代田区)に集まりました。今回は、ブロックから選ばれた候補作作品のみを対象として議論をたたかわせました。そのタイトルは、以下です。

『ツミデミック』

『令和元年の人生ゲーム』

『虚の伽藍』

そして、最後は全参加校の投票によって第12回高校生直木賞を決定しました。

例年ながら、1冊ずつの深い読みの披露とそれに対する意見交換が活発におこなわれました。

グラフィックレコーディング(会議などをリアルタイムに絵や図、文字で可視化する手法。要点を見える化することができる。グラレコともいう)をする方もいて、議論を聞きながら付箋をどんどん壁に貼っていく様子がありました。後日グラレコはHPなどで見られると思います。

議論が進む中で、次の2点が面白いと感じました。

・ある作品を短編の連作と読むか、長編と読むか問題提起した点。

・エンタメ小説と読むと作品は映像や聴覚にも訴える。が、「紙の本」として読むことの意味はどこにあるのかという観点。

各々の作品は、常に現代を風刺しているという視点を提示した時には、「実際わたしたち、レールに敷かれた人生をもう今歩いてるよね」というある高校生の発言もあり、参加者がハッとする場面もありました。

リアリティとは何か。偽善とはどういうことか。

今回俎上にあがった3冊は、これらを考えさせられる本でした。

このように大勢で同じ本を読んで意見を出し合うことの意味はたくさんあります。

人の心の弱いところを知ること。一人で読んでいるときには自分では思いもしなかったけれどこんな考え方の人もいると知る・感じること。

実際に近くにいる人と会話できる人もいれば、ネットだけで知る人や意見もあります。でもリアルにこうやって対話することでしか味わえない本の体験があると感じました。

『令和元年の人生ゲーム』については、ある生徒からは「文学というより、啓発本としてこの本はほかの人にすすめたい」という意見がありました。また別の生徒からは、「自分は2008年生まれ。わたしたちは厳密にいうともうZ世代ではないかもしれない」との意見も。

そして「表紙デザインも、本の一部として考察することに賛成」という声もでました。ほかに、方言に隠された意味に言及する場面もあり(京都や滋賀、愛媛、福岡、岩手など多数の)日本全国から高校生が集まったからこそでてくる多様な意見にみな驚かされました。

タイパに逆行する「本」だからこそ、長編を推したい、という強い声も出ました。

本校では、3月くらいから、校内読書会を中等部3年から高校3年までの7名でおこないました。全国大会に参加して、こんな感想をもったようです。

自校だけでは出てこなかった意見を知り、自分の読みが変わった。

普段ここまで深く語ることはない。普段のやり方では読み足りない、と感じた。

改めて文学の深さを知る時間だった。多角的な見方ができた。

終盤、4時間近い討論を経て、この日、第12回高校生直木賞作品が決定しました。

高校生直木賞として決まったのは、月村了衛さん『虚の伽藍』(新潮社)です!

なお、最後には『なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書)』の著者三宅香帆さんの話や参加者との座談会もありました。

文芸評論家とはどんな仕事か、京都大学文学部(三宅さんの出身校)に行くと、あるいは「文学部」に進むとどんなことが学べるのか、という高校生視点での直接的な質問もあり盛り上がりました。進路決定にも役立つ質問が飛び交いました。

本校は2018年(第5回)から参加していて、ことし連続8回目の出場でした。

本はこんなにも深く読めるもの、多くの人と読みを共有する楽しさとはこんなもの、ということを経験したひと時でした。

(図書館 二井)