土曜プログラム ~経験したことだけが自分のものになる

- 土曜プログラム

- 土曜プログラム

年間8回ある土曜プログラム。今日は第6回目でした。

今日も生徒たちは、180以上の講座から自分の興味関心によって選んだ講座を受講しました。

土曜プログラムは、全8回分、1時間目と2時間を組み合わせて生徒が自分だけの特別な時間割を作って学ぶ日です。

学校外でおこなわれた講座も多数ありました。校庭でおこなうサッカーや、ボウリング場での「プロに教わる楽しいボウリング講座」も。また、尾山台保育園や緑丘保育園での保育体験もいつものように実施しました。

「多摩川 野鳥散歩」講座は、まず九品仏駅に集合し、多摩川の周辺を歩きながら講師から野鳥の見方や特徴などを教わりました。

心配されていた雨も降らず、無事行けてなによりでした。

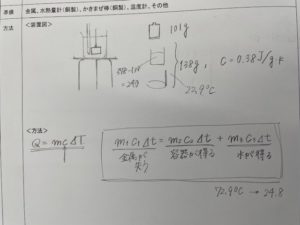

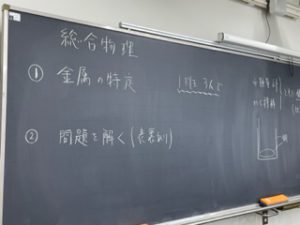

5階の生物室では、高等部3年生対象の「総合物理」がおこなわれました。

今回は金属の比熱を求める実験だそうです。

生徒によると「普段は文字ベースで説明されていることも今日は実際に実験できるのが楽しいです!」と。

「指定された金属の比熱を測定し、その金属を特定すること」が目的でした。

真剣な顔つきで実験に挑む生徒たち。左側の実験装置の写真は、生徒が撮影したものです。

同じ5階では、選択教室において囲碁や将棋の講座もおこなわれました。

将棋講座は、13年以上も本校で講師を務めていただいているプロ棋士、飯野健二先生です。

数年前よりご息女の飯野愛先生(こちらもプロ棋士)も一緒に教えて下さっています。

お二人とも囲碁・将棋チャンネルや、NHK将棋フォーカスなどでもご活躍です。

https://www.youtube.com/watch?v=y_8G7HQC30s

(↑ 1分0秒くらいから飯野先生がご登場)

本校では、1時間目は初級講座、2時間目は中級講座と分かれています。生徒も入れ替わります。

私は、初めてじっくり見学をしたのですが、発見が多くありました。

まず、将棋は審判がいないので、自分で「負けました」と宣言しなくてはならないこと。

平常心を保つことや心の葛藤に打ち勝つ必要のある、大変厳しい競技だと感じました。

囲碁は「打つ」、将棋は「指す」といいます。将棋の歴史は古く、江戸時代の吉宗公の頃から大名のお抱え将棋士がいたとのことです。格を重んじる大名は、武術や剣術とともに自分の抱える棋士も大変大切にしていました。

毎年11月17日には「お城将棋」なるものがあり、各大名が棋士を立てて腕自慢をさせて競い合っていたそう。お抱え棋士は切磋琢磨し、殿様の顔を立てようと、勉学に励んだそうです。最善に近いとされる一連の決まった指し方や戦法を「定跡(じょうせき)」というそうです。覚えやすい戦法を1つでも覚えるとよい、ということも講師は話されていました。(囲碁では定石と書くそうです)

初級講座にはもちろん初めての生徒が多くいます。

ですが、ある中等部3年生は「今日対戦した中等部1年生、強すぎです。全く歯が立ちませんでした・・・・・・」と感想をもらしていました。

いろいろな学年が一緒に取り組めるのも、土曜プログラムのよいところです。

別の教室では、「沖縄歴史散歩」講座がおこなわれていました。

もと社会科教諭による講座です。縄文時代から現在まで沖縄の歴史を65分間で概観するものでした。

「海」は隔てるものではなく、文化や人々をつなぐものとしてとらえ直そう、という言葉が印象に残りました。

PC教室では、「ホームページを作ってWEBの世界を旅してみよう」講座も開かれていました。

いずれも、自分で体験したからこそ身につくこと。

ちょうど新聞を読んでいたら「I can’t live your life」という言葉に出会いました。

「あなたを生きることができるのはあなたしかいません」という意味です。

自分の興味によって自発的に体験したことは、自分でしか受け取れません。

それが他の人とはまったくちがう、あなたらしさを現すもととなることを期待しています。

あと2回、今年度の土曜プログラムは続きます。

(土曜プログラム係 二井)