世界の絵本で、国調べ

- 授業・HR

- 図書館教育

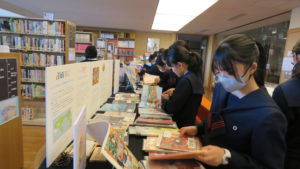

社会科と図書館が協働して、絵本を使った国調べの授業を始めました。

中等部1年生の地理の時間です。いま図書館には、JBBY(日本児童図書評議会)から借りた150冊以上の世界の国々の絵本があります。自由に手に取ってみることができます。すべて原書です。(ですが、1冊ずつの絵本や児童書に、日本語で概要を説明した紙がついています)

今回は、生徒が自由に絵本を1冊選んで、世界を知る授業をしています。

授業の最後にはグループ内で発表会を計画しています。

次のような流れで進めていきます。

1 絵本を読んでみて仮説を立てる。(どんな国だと思ったか、なぜそのような内容の本がかかれたのか、などを考える)

2 その国のことを調べる。本を1冊以上つかって調べます。その際、地図を必ず入れて、どこにその国が位置しているのかを紹介できる ようにします。

3 その絵本がかかれた背景を調べる。

4 考察:仮説と国の様子、仮説と絵本の背景はどう結びつくのか考える。

今日は、1・2の部分を取り組みました。

例えばパレスチナの絵本『ナザレの蝶』(ナビーラ・イスバンユーリー作、アブドゥッラー・カワーリーク絵)を例にすると、

題名のアラビア語の文字からは、どんなことが思い浮かぶでしょうか。イスラームの世界かな? ナザレ、という名前からは? イエスの生誕の地、キリスト教かな? パレスチナ、からは異なる文化が混ざり合う地なのかな、など想像できます。これらが「仮説」です。

遊んでいる子どもの挿絵からは、日本でも同じような縄跳びがあるな、など感じられます。

住んでいる家の様子からは、日干しのレンガがみられ、ここは乾燥地域なのかな、と想像もできます。

市場の挿絵からは、くだものや野菜が豊富だな、などいろいろなことが絵から読み取れます。

そういった仮説を検証するために、次に生徒は、ポプラディアなどの本をつかって調べていきます。

今まさにニュースで取り上げられている問題にも考えが行きつくかもしれません。

一人一人が手にした本はまさに千差万別。

マオリ語の絵本からノルウェー語、ギリシャ語など。はじめて目にする色や文字の形に存分に触れて、世界の広さに思いを馳せてほしいと思っています。

(図書館 二井)