自分でつくる時間割 土曜プログラムが始まりました!

- 土曜プログラム

- 土曜プログラム

今日から今年度の土曜プログラムが始まりました。

全8回、生徒が自分の興味・関心に応じて1・2時間目を組み合わせ、時間割をそれぞれ作ってまなびます。

全8回通して学ぶのは、語学や三味線、声楽、日本舞踊などの講座。また、1時間ごとに受講できる講座もたくさんありますし、実験などの講座は1・2限連続というものもあります。

座学だけではありません。

プロのサッカー選手にコーチしてもらい「燃えるサッカー」をグラウンドでしたり、ボウリング場に出向いてプロボウラーから教わったり。

また、植物園や新国立美術館などで研究員・学芸員の方からお話を聞き、感じて考える講座もあります。

全部で約180以上の講座から生徒が自由に選べる「土曜プログラム」はことしで20年目に入ります。

本校教員も自分の興味のある講座をコーディネーターや講師として担当しているためこの日は、いつも以上に生徒も先生も楽しめる授業なのです。

では、いくつか講座を紹介しましょう。

最初は中等部1年生対象の「ENGLISH ACTIVITIY身体で英語を感じよう)」講座です。

教室の外から聞こえてきたのは、♪「I’ve been workin’ on the railroad……」♪という愉快な歌声。

のぞいてみると、生徒たちが輪になって「線路は続くよどこまでも」を歌いながら英語でゲームをしていました。

この日はいろいろなクラスが入り混じっており初めて会う友人も多いはずなのですが、歌っておどるうち、いつのまにか笑顔と笑い声が広がっていました。

声の出る講座ばかりではありません。静かなのですが、なにやら教室の空気が動いてわきたっている様子の教室があります。

これは、「音のない世界をのぞいてみよう」という手話や口話を通して、ろう文化と聴者の文化を知ることのできる講座です。

ろうの方と手話通訳の方(卒業生)がペアで講師を務めます。20年来この先生方が組んで教えて下さっているだけあり息もぴったりです。

今日は自己紹介や出身県などの伝え方から学んでいました。

ふと教室の後ろを見ると、・・・・・・いっしょに先生たちも手話を勉強していました!

手話は言語のひとつです。(鳥取県では手話が公式の言語となっています)

ともに分かり合うとぐんと世界が広がります。

また、28日からはCODA(コーダ)をテーマにしたドキュメンタリー映画も封切られます。「私だけ聴こえる」(2022、日本)

CODAとは「Children of Deaf Adult/s)のこと。きこえない・きこえにくい親をもつきこえる子どものことをさします。

[家では手話で、外では口話で話す彼らは、学校に行けば“障害者の子”扱い、ろうからは「耳が聞こえるから」と距離を置かれる。コーダという言葉が生まれたアメリカでコーダ・コミュニティを取材した初めての長編ドキュメンタリーとなる本作は、15歳というアイデンティティ形成期の多感な時期を過ごすコーダの子どもたちの3年間を追う。聞こえる世界にもろうの世界にも居場所のない彼らは、一年に一度の“CODAサマーキャンプ”の時だけ、ありのままの自分を解放し無邪気な子供に戻れる。]

(「私だけ聴こえる」公式サイトより)

外からは見えない差別や苦しみ、そして家族の絆が感じられるでしょう。

映画からも多様性を知ることができます。興味を持ったらぜひどうぞ。

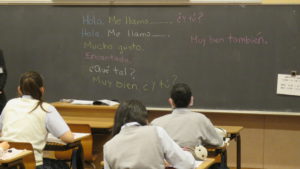

となりの教室では、イタリア語講座が開かれていました。

ダニエラ先生からイタリアの簡単な歴史、地形などをまず教わり、自分の名前や簡単な挨拶から勉強を始めます。

「ダニエラ先生は何がきっかけで日本に来たのですか?」という質問が生徒から出て、うれしそうに答えていらっしゃいました。

ご出身は、ローマの南にあるCASTROVILLARIという町だそうです。

ダニエラ先生は、あるときドキュメンタリー番組で日本の書道を見て、なんて美しいのだろうと感動したのが、日本に興味を持つきっかけだったそうです。ボローニャ大学で日本語を勉強し、日本に留学されました。一度イタリアに帰られますが、その後「外国語教授法」の研究を日本で続けませんか? とお誘いを受けその後2011年以来ずっと日本で暮らしているそうです。

あっという間に今日の1時間はおわってしまいました。次回からの授業がたのしみです。

また、地下の講堂からは勇ましい太鼓の音が聞こえました。

これは「東京の和太鼓」講座。荏原流れ太鼓ひびき会のみなさんから教わります。

ほとんどが太鼓は初心者という生徒たち。太鼓の胴はけやきの木で、面は牛の皮で作られているという太鼓の作りから、太鼓を打つ角度や構え方、打つときは体の重心を真下にもってくることなどを知りました。

先生方のデモンストレーションに目をみはる生徒たち。

ある高等部2年の生徒は、受講したきっかけを次のように話してくれました。

「来年高3になったら私たちは、御神楽を体育祭で踊ります。その時に私は太鼓を担当したいので、

基礎を学ぼうと考えてこの講座をとりました。全く初めてだったのですが、とても力がいるのだとわかりました。これから楽しみです。」

先生方は「実はインナーマッスルが鍛えられますよ!」と生徒たちを鼓舞していました。

生け花(草月流)の講座では約40人の生徒が真剣な表情で花を生けていました。

この日の花材は、カーネーション、ブプレウルム、アレカヤシ。

初めて生け花にトライしたという高等部1年生はこう言っていました。

「角度や高さ、花の向きを少し変えるだけでよくなっていくのがわかりました。先生に教えていただくと花の見方が変わります。

うちの庭にもいまちょうど花が咲いているので、自分でも生けてみようとおもいます!」

ふだん何気なくみていた花の魅力に気づかされたようです。

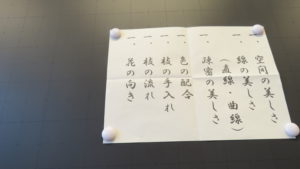

中等部1年生のノートから抜粋します。

「生け花は花を生かすと書きます。その文字の通り、切ってしまった花も元の状態のように生き生きと見せるために他の植物を入れたりします。ほかの植物を入れればもっと鮮やかになって、元よりよくなるかもしれません。人も似ているなと思いました。人それぞれに合う方法があったり、いろいろな性格の人がいるからよりうまくいくことがあります。クラスなどの大きいまとまりで何かをする時は、(中略)一人の時よりもっとよい案や考えを出せるようにこころがけたいです」

はじめての生け花で多様なことを感じたようです。

ほかにも、お花関連では、英国風フラワーアレンジメントやフランス式フラワーアレンジメントなどを学べます。

同じ花を扱っていても、アレンジメントの発祥の国による違いを体験すると、生け方から多様性を感じることができそうです。

外国語は、ロシア語、ドイツ語、中国語、フランス語、イタリア語、スペイン語、韓国語が学べます。

語学学校の先生から直接学びますので、さいしょは基礎から発音をゆっくり教わります。

そして8回の授業を通じてその国の文化までも少しずつ知ることができます。

英語では英会話だけにとどまらず、多様な講座が準備されています。

「英語で音楽を学ぼう」や「英語でディスカッション・プレゼンテーション」、

はたまた「英語で物語を書く」という講座などもあり、興味のあること・伸ばしたい能力をめざして講座を選ぶことができます。

専門家から学べる講座のいろいろ。自分で組んだ時間割で学べる時間が来週からも続きます。

(土曜プログラム担当 二井)